Effiziente Wärmequellen für Ihr Gebäude

In der heutigen Zeit ist die Wahl des Heizsystems ein zentrales Thema. Die ständig steigenden Energiekosten und der Fokus auf Nachhaltigkeit haben dazu geführt, dass immer mehr Menschen nach effizienten und umweltfreundlichen Lösungen suchen. Als Experten auf diesem Gebiet unterstützen wir Sie gerne bei Ihrem Umstieg auf eine neues und zukunftsfähiges Heizungssystem.

Wärmepumpen

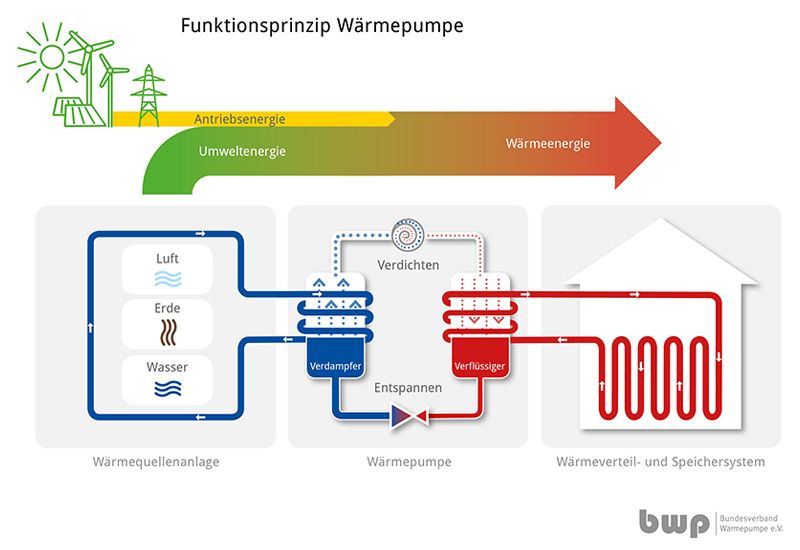

Eine Wärmepumpe ist ein innovatives Heizsystem, das erneuerbare Energie nutzt, um Gebäude zu erwärmen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen, die auf Verbrennung basieren (wie Holz-, Öl- oder Gasheizungen), arbeitet die Wärmepumpe anders. Sie nutzt einen simplen technischen Prozess, um thermische Energie aus der Umwelt zu gewinnen und sie für die Beheizung zu verwenden.

Hier sind die wichtigsten Punkte zur Funktionsweise einer Wärmepumpe:

Kühlschrankprinzip

-

Jeder von uns hat eine Wärmepumpe zu Hause – in Form eines Kühlschranks. Der Kühlschrank kühlt den Innenraum, indem er Wärme nach außen befördert.

-

Die Wärmepumpe nutzt denselben Mechanismus, aber umgekehrt. Sie befördert Wärme aus der Außenluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich ins Gebäude.

Kältemittel und Rohrsystem

-

Ein Kältemittel zirkuliert in einem Rohrsystem der Wärmepumpe.

-

Über die Rohre gibt die Wärmepumpe die aufgenommene Wärme an die Raumluft ab.

Die Wärmepumpe kann aus verschiedenen Quellen Wärme gewinnen

-

Luftwärmepumpen: Diese Variante ist in der Anschaffung preiswert und nutzt die Außenluft als Wärmequelle. Sie erwärmt das Gebäude und das Warmwasser. Allerdings ist die Effizienz im Winter bei niedrigen Außentemperaturen geringer.

-

Erdwärmepumpen: Erdwärme steht das ganze Jahr über mit annähern konstanten Temperaturen zur Verfügung. Bei Flächenkollektoren beträgt die Temperatur 0°C, bei Sondenbohrungen 10°C. Erdwärmesonden können auch im Sommer zur kostengünstigen Temperierung des Gebäudes genutzt werden. Die überschüssige Wärme im Sommer kann zur Regenerierung der Quelle abgeführt werden.

-

Grundwasserwärmepumpen: Diese Variante nutzt das Grundwasser, das ganzjährig eine Temperatur von ca. 10°C vorweist. Allerdings ist sie auch störanfälliger aufgrund der Abhängigkeit von der Grundwasserqualität. Grundwasserwärmepumpen können auch zum aktiven und passiven Kühlen genutzt werden. Es ist eine Genehmigung erforderlich.

Effizienz und Klimafreundlichkeit

-

Eine hohe Jahresarbeitszahl zeigt die Effizienz der Wärmepumpe an.

-

Die richtige Planung und Installation steigert die Effizienz und senkt die Heizkosten. Dadurch wird auch der CO2 Fußabdruck reduziert.

Heizflächen

-

Eine Wärmepumpe eignet sich für Häuser mit gutem Wärmeschutz und verschiedenen Heizflächen wie Fußbodenheizung oder normale Heizkörper. Je niedriger jedoch die Vorlauftemperaturen, desto höher ist die Effizienz.

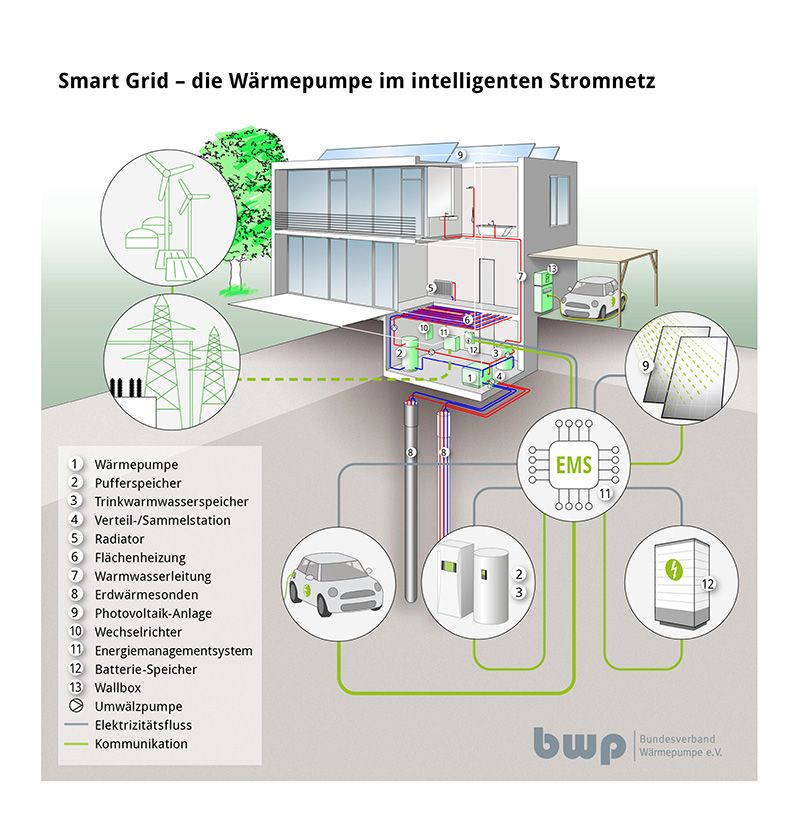

Stromverbrauch

-

Die Wärmepumpe benötigt Strom, um den Prozess in Gang zu setzen.

-

Es gibt spezielle Stromtarife für Wärmepumpen.

Fördermittel

-

Für den Einbau einer Wärmepumpe stehen Fördermittel zur Verfügung.

Biomasse

Heizen mit Holz hat in Bayern eine lange Tradition. Der nachwachsende Rohstoff ist eine gute Möglichkeit, auch größere Gebäude zu beheizen.

Es gibt drei Hauptarten von Biomasseanlagen:

Scheitholzanlagen

Pelletanlagen

Hackgutanlagen

Gasheizung

Die Verbrennung von Erdgas, Flüssiggas (LNG) oder auch Wasserstoff erzeugt Wärme. Moderne Brennwerttechnik ermöglicht es, die Abgastemperatur so weit zu senken, dass das Abgas kondensiert und diese Energie ebenfalls zum Heizen genutzt werden kann. So hat sich der Standard in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt und der Wirkungsgrad wurde signifikant erhöht.

Im Gebäude Energiegesetz (in den Medien als „Heizungsgesetz“ bekannt geworden) wird die Weiternutzung von klassischen Heizsystemen stark reglementiert, jedoch nicht ausgeschlossen. Für neue Wärmeerzeugungsanlagen sind einige Faktoren zu beachten.

Ölheizung

Die Verbrennung von Heizöl erzeugt Wärme. Dabei unterscheidet der Brennstoff sich nicht wesentlich von üblichem Diesel für den Motor. Anders aber als in einem Fahrzeug wird bei Öl-Heizungen mit einer Düse der Brennstoff zerstäubt und verbrannt. Moderne Brennwerttechnik ermöglicht es, die Abgastemperatur so weit zu senken, dass das Abgas kondensiert und diese Energie ebenfalls zum Heizen genutzt werden kann.

Im Gebäude Energiegesetz (in den Medien als „Heizungsgesetz“ bekannt geworden) wird die Weiternutzung von klassischen Heizsystemen stark reglementiert, jedoch nicht ausgeschlossen. Für neue Wärmeerzeugungsanlagen sind einige Faktoren zu beachten.

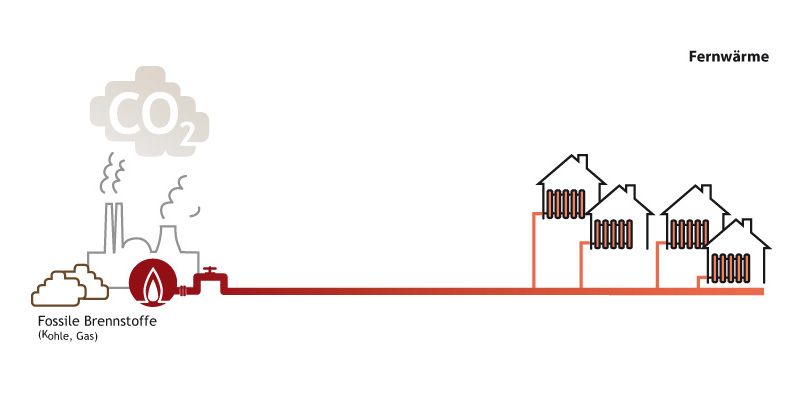

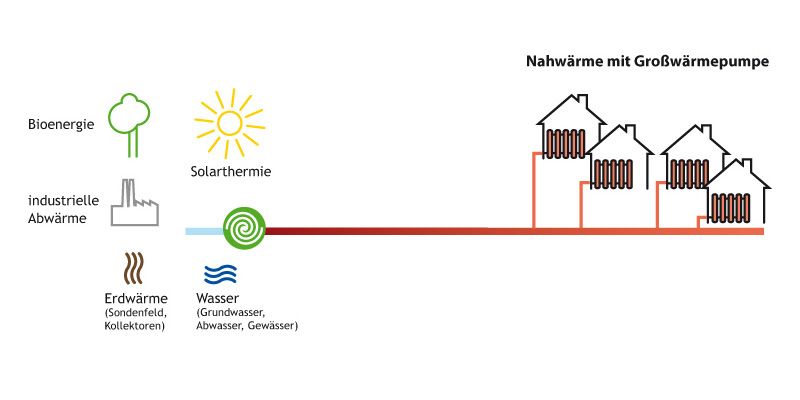

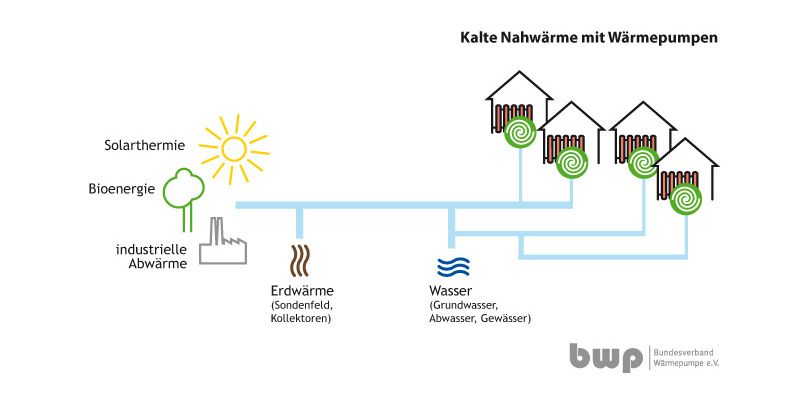

Nah- und Fernwärme

Erkundigen Sie sich ob ein Fernwärmeanschluss an Ihrer Adresse möglich ist. Durch Fernwärmenetze lassen sich verschieden Sektoren sinnvoll Koppeln. So kann industriele Abwärme genutzt werden oder durch eine zentrale Erzeugung der bestmögliche Wirkungsgrad garantiert werden.

Kraft-Wärme-Kopplung

Wer die Möglichkeit hat, eine gewisse Grundlast an elektrischer Energie dauerhaft sinnvoll zu nutzen, sollte über eine Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) nachdenken. Die KWK ist eine Schlüsseltechnologie der Energiewende, die sowohl die Erzeugung von Strom als auch die Wärmebereitstellung optimiert. Sektorenkopplung ist der einfachste Weg den Wirkungsgrad zu erhöhen.

Grundprinzip der KWK

-

Bei der KWK werden gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Dies geschieht entweder durch einen Generator (z. B. einen Gasmotor) oder eine Brennstoffzelle.

-

Der Generator nutzt einen gasförmigen Brennstoff wie Erdgas oder Biogas zur Stromerzeugung vergleichbar mit einem Verbrennungsmotor beim Auto.

-

Die Brennstoffzelle nutzt ein chemisches Verfahren um aus Wasserstoff oder Erdgas mit einem sogenannten „Stack“ Strom zu gewinnen. In Verbindung mit einem Elektrolyseur der Wasserstoff aus Wasser gewinnt. So kann ein Kreislauf (Power-to-Gas) für Stromspeicherung aufgebaut werden.

-

Die dabei entstehende Abwärme wird nicht verschwendet, sondern zur Beheizung von Gebäuden oder industriellen Prozessen genutzt.

Vorteile der KWK

-

Hoher Wirkungsgrad: Durch die gleichzeitige Nutzung von Strom und Wärme erreicht die KWK einen hohen Gesamtwirkungsgrad. Im Vergleich zu getrennter Strom- und Wärmeerzeugung spart sie Energie und reduziert den CO2-Ausstoß.

-

Energieeinsparung: Die KWK nutzt die Abwärme effizient, was den Brennstoffverbrauch senkt.

-

Versorgungssicherheit: KWK-Anlagen können dezentral betrieben werden und erhöhen die Versorgungssicherheit, da sie unabhängig vom Stromnetz arbeiten können.

-

Förderung: Für einige Anwendungsfälle gibt es finanzielle Anreize und Förderprogramme für KWK-Anlagen.

Anwendungen der KWK

-

Blockheizkraftwerke (BHKW): Diese kleinen KWK-Anlagen werden oft in Wohngebäuden, Krankenhäusern oder Gewerbebetrieben eingesetzt. Sie erzeugen Strom und Wärme für die Gebäudeversorgung.

-

Industrielle KWK: In der Industrie werden größere KWK-Anlagen genutzt, um Prozesswärme und Strom zu erzeugen.

-

KWK im Fernwärmenetz: Hier speisen KWK-Anlagen Wärme in das Fernwärmenetz ein, das mehrere Gebäude versorgt.

Herausforderungen der KWK

-

Investitionskosten: Die Anschaffungskosten für KWK-Anlagen können hoch sein.

-

Technische Komplexität: Die Integration von Strom- und Wärmeerzeugung erfordert spezielle Technik und Know-how.

-

Brennstoffwahl: Die Wahl des Brennstoffs beeinflusst die Effizienz und Umweltverträglichkeit der KWK-Anlage.

Insgesamt ist die KWK eine vielversprechende Lösung, um Energie effizienter zu nutzen und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Wenn Sie über eine KWK-Anlage nachdenken, sollten Sie eine detaillierte Analyse Ihrer individuellen Anforderungen durchführen und die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen.